中川恵一

東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授。

昭和60年、東京大学医学部医学科卒業後、東京大学医学部放射線医学教室入局。スイス Paul Sherrer Institute へ客員研究員として留学後、東京大学医学部放射線医学教室助手、専任講師、准教授・放射線治療部門長を歴任。令和3年度より、現職。

この間、平成15年から26年まで、東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部長を兼任。患者/一般向けの啓蒙活動にも力を入れており、福島第一原発後は、飯舘村など福島支援も積極的に行っている。

日経新聞で「がん社会を診る」を毎週連載中。がんの練習帳、がんのひみつ、最強最高のがん知識、コロナとがん、など、著作も多数。

放射線科医になったきっかけ

―――本日はよろしくお願いいたします。先生の歩まれた道をまとめて伺う機会はなかなかないので、とても楽しみにしております。

中川恵一特任教授(以下中川):私は1985年に東京大学を卒業し、放射線科に入局しました。学生の頃からがんをやりたい思いがありました。当初は診断志望で、胃透視をしたり、フィルムをコピーしたり、そんなことをやっていたんですが、がんがやりたいという気持ちの中で、ゴールだと思っていた診断は、実はゴールではなく最初のスタートだということに気が付いたんです。

―――そもそもなぜ、放射線科を志望されたのですか?

中川:画像に興味があったのは間違いないですし、今でも画像に興味があります。絵画的だからでしょうね。私はディエゴ・ベラスケスというスペインの画家が好きなんです。写実的な絵を描く画家です。パブロ・ピカソもデッサン力が高いでしょう。ああいう肉体の写実を美しいと思うんですよね。胃透視でさえ美しいと思いました。

―――放射線科や病理医など画像を生業とする医師には、一定数、美術好き・絵画好きが高じて専門を決めた方がいますね。

中川:でも、そのうち画像は絵画ではなく論理だということにも気づいたんです。そのとき、少し寂しい気持がしたのをよく覚えています。がんが好きだったので、絵画的な絵画を出発点として、がん治療を志すようになりました。

治療医の道へ

―――当時の放射線治療部はどんな様子でしたか?

中川:当時は、放射線治療医なんてほとんどいなかったんです。赤沼先生が助教授で、青木幸昌先生が5つ上、唐沢先生が私の1つ上でしたが、、とにかく人がいない。強烈な勧誘を受けました。唐沢先生は温熱療法が大好きでしたが、僕は好きではなかったですね。絵画的でもないし、論理もないから。

―――ここまでのお話を伺うとよくわかります。

中川:がん治療といえば外科の時代でした。当時は拡大手術の全盛期で、乳がんなんかもハルステッドの時代でした。できるだけ多くの肉をとってきて、それでも殺さないことがよしとされた時代でした。そんなの全くエレガントだと思えなかったですね。私は暁星という学校の出身で、一神教の精神と、エレガンス重視の価値観が染みついていると言ってもよいです。あの手術場は下品な雰囲気が好きではなかった。また下品なことを言いながら手術するわけですよ。あれが嫌で、外科は考えなかったですね。

―――当時の放射線治療ってどんな感じだったのですか?

中川:当時の日本の放射線治療は、外科という大輪の花の下で細々と生きている「コケ」みたいな感じでした。根治治療なんてない。子宮頸がん、喉頭がんと一部のリンパ腫は例外的に根治治療が可能なものもありましたが。あとは終末期の痛みの緩和とかばかりでしたね。

―――よくその状況で放射線治療をやろうと思いましたね。

中川:アメリカの状況をみると、放射線治療が伸びるという予感はありました。アメリカの論文、患者数や、放射線治療学の専門雑誌であるREDジャーナルなんかを見ていると、がんの種類など疾病構造が変わるという予感がありましたね。胃がんが減ったのは、冷蔵庫のおかげです。衛生環境が良くなったからです。いま中学生のピロリ陽性率は5%ですよ。当時、日本のオンコロジーは胃がんベースの時代でしたが、それが乳がん、前立腺がんになる時代が来ると思っていました。

―――当時そのことを見抜けた先見性には驚きます。

中川:僕は歴史は1方向にしか進まないと思っていました。日本は近代化が遅れた国です。私は胃がんの進み方と社会の進み方は同じだと思っていたので、日本も欧米のような疾病構造になることは容易に想像できたのです。

IGRT(Image Guided Radiation Therapy)を立ち上げる

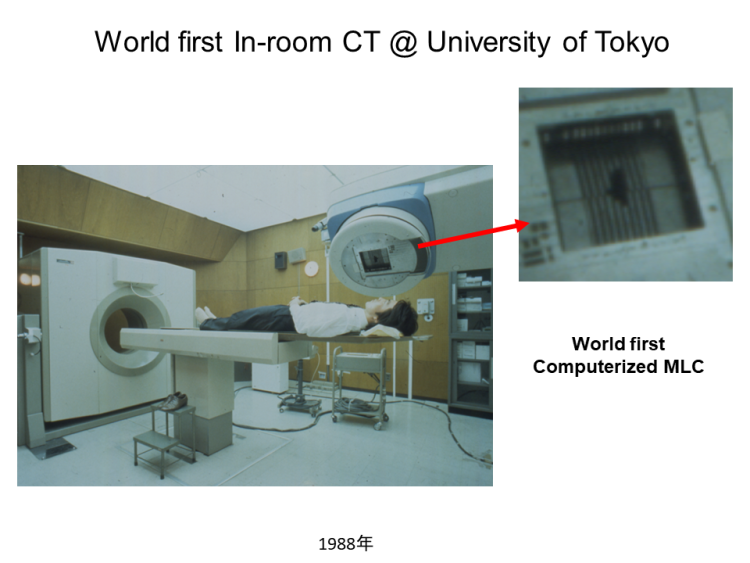

中川:ところで、いまではIGRTって当たり前のようにされているけど、あれを世界で最初にやったのは東大なんですよ。東大、というか、私です。私の学位論文でした。

―――すごい学位論文ですね。

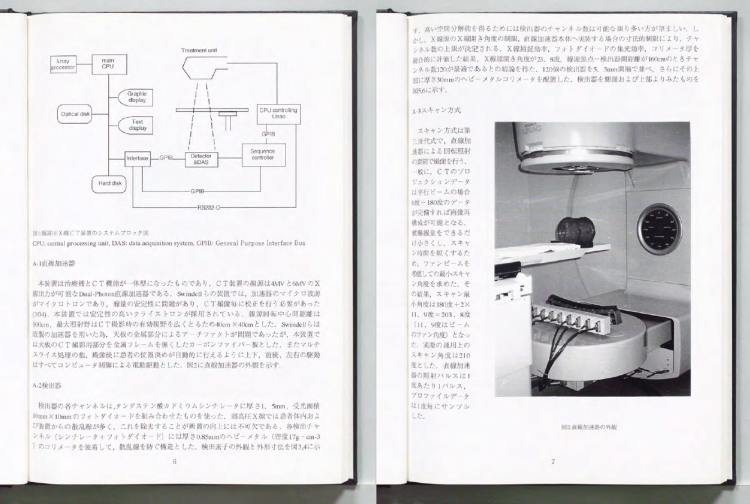

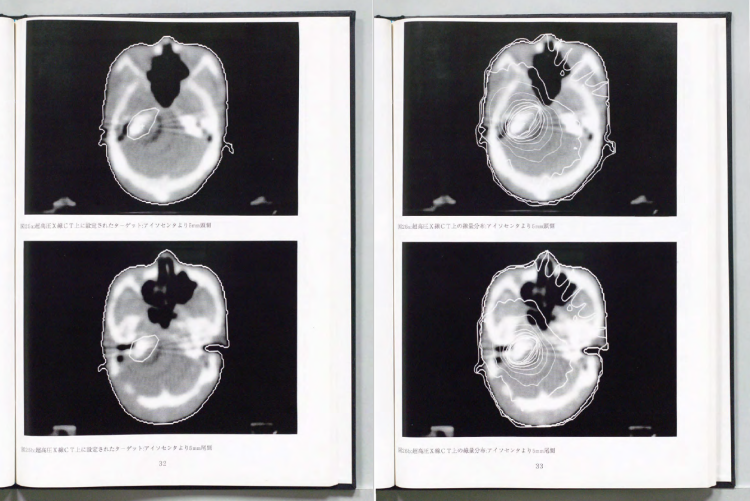

中川:今の大学院生はローカルな話題で学位をとるけど、当時は学位論文といえばもっと壮大な研究をやっていました。私の研究も、機器開発+医学物理+臨床とでもいいましょうか。当時は医学物理士なんて日本にいないですからね。全部自分でやらなくてはいけなかった代わりに、壮大なことができた時代でもありました。

(説明しながら学位論文をみせる)

中川:まずタングステン酸カドミウムクリスタルからフォトダイオードを作って、それを256個並べて 検出器を作るんですね。それで治療器の上でCTをとれる機械を開発しました。マルチリーフコリメーターも開発して。同室CTといって、診断CTと治療CTを同じ部屋に置くわけです。だから今では当たり前にやっているIGRTの技術だけど、私が学位論文でやったのが最初だったというわけです。1990年頃 、正確には学位論文になったのは1989年ですから、そのころの話です。その日のうちに帰ったことなんてなかったですよ。

―――原理的には今のCTと似たようなものですよね、そこから作るなんてすごすぎます。

中川:CTそのものですよ。三菱電機と一緒に開発したんです。

―――その機械はどうなったのですか?

中川:私が計測から検証までなんでもひとりでやらざるを得なかったので、だいたいのことはできたのですが、いかんせん医学物理士がいない。だいたいのことはわかっても、私は物理を修めているわけではないので細かいことはわからないこともある。すると海外に売っていくのは無理です。それに、放射線治療はアングロサクソンの世界なんです。世界の文明の在り方の問題で、彼らは日本製の技術に本能的な忌避感を感じるように思います。それで結局、その機械は、三菱電機からエレクタに買収されていきました。

緩和ケア診療部の初代部長として

中川:2003年から2014年の間、緩和ケア診療部の初代部長になりました。今は麻酔科の先生が部長やってますが、当時は誰も関心がなかった。私が医者になった36年前なんて、告知率ゼロの時代です。当時は極端に痛みに苦しんだ時代でした。その苦しみを取りたいという意識が原点だったと思いますね。

―――先生が立ち上げられた当時は、緩和ケア病棟もありましたね。2003年は私が入局した年ですが、先生が緩和にすごく力を入れておられたことをよく覚えています。

中川:日本人の医者は、患者さんの痛みに鈍感なんだと思います。昔のがん医療も悲惨だったけど、いまでも医療用麻薬の使用量はドイツの1/20という現実があります。

―――体格が違うにしても、少なすぎますよね。

中川:私が膀胱がんになって膀胱鏡やったときにもまさに経験しました。尿道に内視鏡を突っ込んで検査をするわけで、とても痛い検査なのに、泌尿器科の医師は痛み止めひとつ出さないんですよ。悪しき日本の医療文化だと思っています。

(part 2につづく)